Grundlagen der Oberschwingungsverzerrung und der Systemanforderungen

Die Harmonische Verzerrung in elektrischen Systemen unter Kontrolle zu bringen, ist entscheidend, um einen reibungslosen Betrieb und eine möglichst lange Lebensdauer der Geräte zu gewährleisten. Bei der Überprüfung einer elektrischen Anlage mittels vollständiger Auditierung lassen sich störende Strom- und Spannungsverzerrungen erkennen, die Aufschluss über die Art der harmonischen Probleme im System geben. Herkömmliche Geräte wie Power-Quality-Analysatoren sind hierbei sehr nützlich, da sie präzise Messungen aller relevanter Größen ermöglichen. Die Ergebnisse der Messungen zeigen, welche Frequenzbereiche von erhöhter harmonischer Aktivität betroffen sind, und liefern Hinweise darüber, wie stark diese die Leistung beeinträchtigen und die Geräte auf Dauer belasten. Ein Blick in vergangene Betriebsdaten erzählt zudem, wie sich harmonische Probleme über Monate oder Jahre entwickelt haben, und führt so zu nachhaltigen Lösungen statt nur kurzfristigen Abhilfen.

Ermittlung des harmonischen Profils Ihres elektrischen Systems

Die Beurteilung des Oberschwingungsprofils eines elektrischen Systems erfordert eine umfassende Prüfung, bei der sowohl Strom- als auch Spannungsverzerrungen an verschiedenen Punkten des Netzes gemessen werden. Mit Hilfe von Netzqualitätsanalysatoren lassen sich präzise Messungen durchführen, die detaillierte Abbildungen der Oberschwingungsaktivitäten innerhalb des Systems liefern. Diese Geräte erfassen die Wellenformeigenschaften bei verschiedenen Frequenzen und helfen dabei, Problemzonen zu identifizieren, bei denen die Oberschwingungsverzerrung erheblich genug wird, um Beachtung zu verdienen. Das Verständnis der Auswirkungen dieser Oberschwingungen auf die Gesamtleistung des Systems und die Lebensdauer der Geräte bleibt entscheidend für die Wartungsplanung. Der Blick auf historische Aufzeichnungen von Betriebsparametern und Lastanforderungen bietet wertvolle Einblicke darüber, wie sich Muster von Oberschwingungsverzerrungen im Laufe der Zeit entwickeln, sodass es möglich wird, potenzielle Probleme vorauszusehen, bevor sie zu ernsthaften Störungen führen, die Produktion oder Sicherheit beeinträchtigen.

Identifizierung kritischer nichtlinearer Lasten, die Oberschwingungen erzeugen

Die Ermittlung, wo Harmonische entstehen, bleibt ein wichtiger Bestandteil des Fehlersuchprozesses. Dinge wie Frequenzumrichter (VFDs), Gleichrichter und diese USV-Systeme neigen dazu, bei der Erzeugung von Harmonischen wesentliche Ursachen zu sein. Bei der Betrachtung dieser verschiedenen Komponenten müssen Ingenieure genau herausfinden, wie stark jede einzelne zum Gesamtgehalt an Harmonischen im System beiträgt. Die übliche Vorgehensweise hierbei ist eine Art Analyse des harmonischen Stromspektrums, die im Grunde angibt, welche Arten von Problemen jede Komponente verursachen könnte. Die Betrachtung der Lastprofile liefert zusätzliche Informationen darüber, wie stark die Harmonischen gegenwärtig sind und welche Entwicklungen sich im Laufe der Zeit ergeben könnten, wenn sich nichts ändert. Sobald alle diese Daten gesammelt und verstanden wurden, können Techniker anschließend gezielte Maßnahmen zur Reduktion entwickeln, die tatsächlich dazu beitragen, elektrische Systeme reibungslos laufen zu lassen, ohne unnötige Ausfallzeiten.

Ermittlung des Konformitätsbedarfs gemäß IEEE 519-Standards

Die Einhaltung der IEEE 519-Standards ist entscheidend, um die Spannungsverzerrung innerhalb von Anlagen auf akzeptablem Niveau zu halten. Diese Standards legen tatsächlich fest, was als übermäßige Verzerrung für Spannung und Strom in Orten wie Fabriken und Bürogebäuden gilt. Wenn unser Team untersucht, wie gut ein System diese Anforderungen erfüllt, können wir erkennen, wo möglicherweise Probleme vorliegen. Das Beheben dieser Probleme ist übrigens nicht nur gute Praxis – Unternehmen, die diese Vorschriften ignorieren, müssen oft mit hohen Geldstrafen konfrontiert werden. Üblicherweise setzen wir spezielle Software ein, die alles anhand der Standards überprüft und umfassende Berichte erstellt, aus denen genau hervorgeht, was korrigiert werden muss. Dieser Ansatz sorgt nicht nur für einen reibungslosen Betrieb, sondern schützt Unternehmen auch vor unerwarteten Kosten aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben.

Arten von Oberschwingungsfiltern und ihre Anwendungsbereiche

Passive Filter: Kosteneffiziente Lösungen für Probleme mit festen Frequenzen

Passive Harmonikfilter funktionieren nach ziemlich einfachen Prinzipien. Sie verwenden im Grunde Induktivitäten, Kondensatoren und gelegentlich Widerstände, um jene lästigen Verzerrungsfrequenzen zu bekämpfen, die elektrische Systeme stören. Diese Art von Filtern zeigt in Situationen ihre beste Leistung, in denen die Last relativ konstant und vorhersagbar bleibt, da sie für jene festen Frequenzverzerrungen ausgelegt sind, wie wir sie häufig in industriellen Anlagen antreffen. Ein großer Vorteil passiver Filter? Ihr Preis. Für viele Hersteller mit engen Budgets macht dies sie zur offensichtlichen Wahl, trotz gewisser Einschränkungen im Vergleich zu aktiven Alternativen. Produktionsbetriebe in verschiedenen Branchen haben bereits spürbare Verbesserungen durch die Installation dieser Filter erzielt. Nehmen wir beispielsweise Stahlwerke – nach der Implementierung berichteten zahlreiche Anlagen nicht nur von besserer Energieeffizienz, sondern auch von einer verlängerten Lebensdauer ihrer teuren Maschinen. Die Einsparungen summieren sich im Laufe der Zeit, was erklärt, warum viele Fabriken auch passive Filterlösungen weiterhin nutzen, obwohl neuere Technologien auf den Markt kommen.

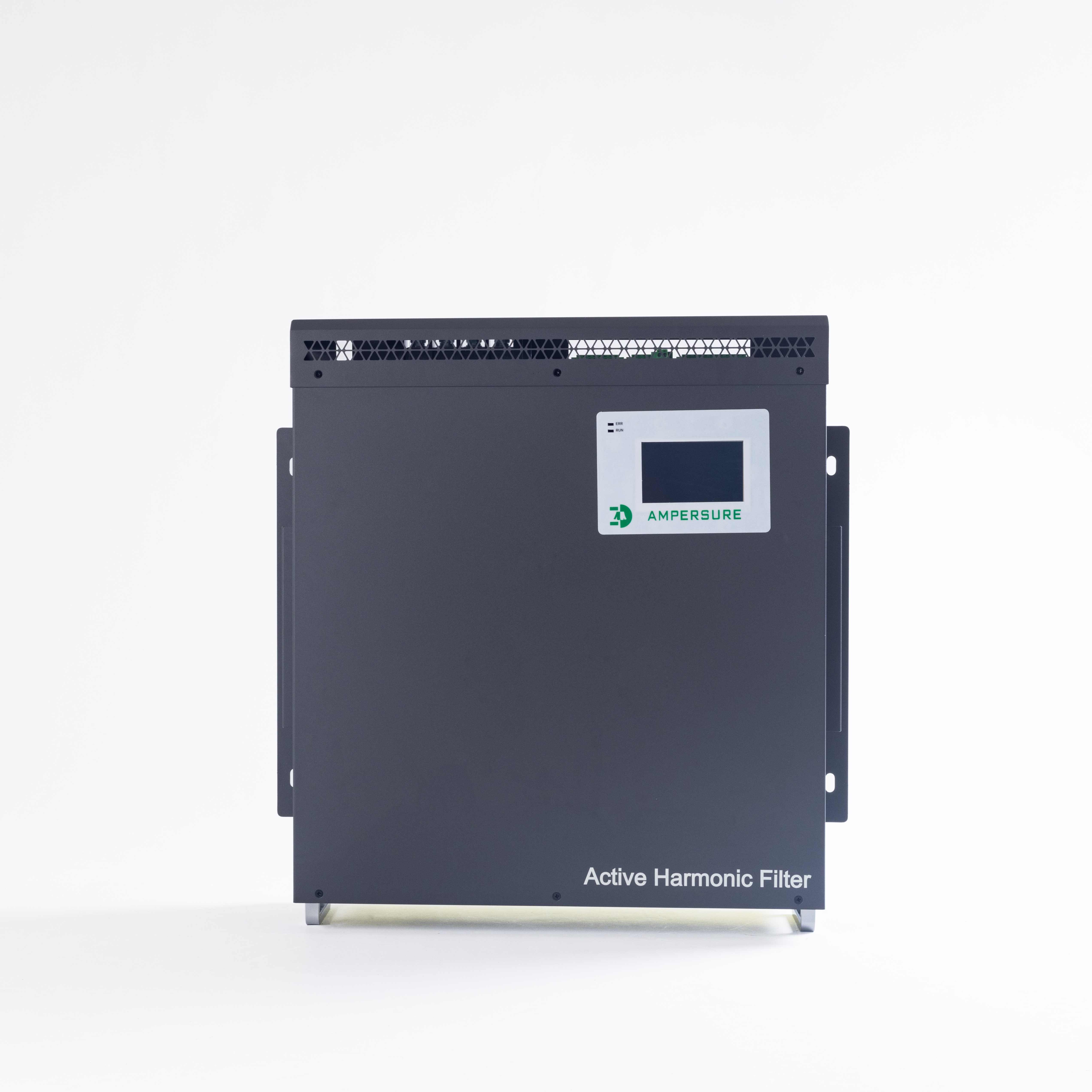

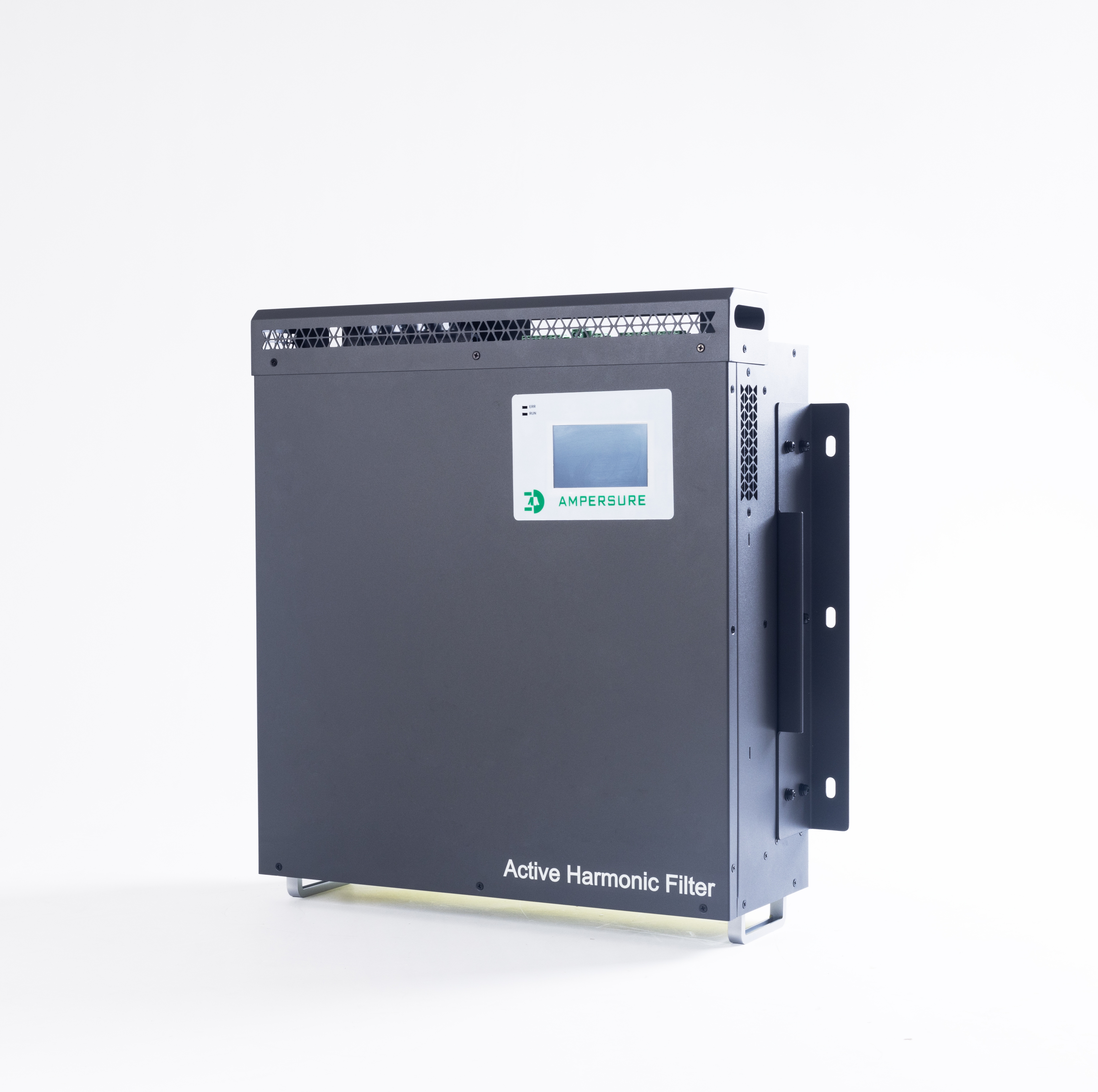

Aktive Filter: Dynamische Kompensation für variable Lasten

Aktive Filter funktionieren dadurch, dass sie die lästigen harmonischen Verzerrungen während ihres Auftretens kompensieren, sich dynamisch an Laständerungen anpassen und so harmonische Probleme reduzieren, bevor sie außer Kontrolle geraten. Passive Filter arbeiten besser, wenn die Bedingungen weitgehend gleich bleiben, während aktive Filter dort überzeugen, wo die Betriebsabläufe ständig schwanken. Denken Sie an Orte wie Bürogebäude oder Serverfarmen, bei denen der Strombedarf den ganzen Tag über stark variiert. Die heutige Technik aktiver Filter verfügt über intelligentere Schaltkreise, die Echtzeit-Anpassungen ermöglichen und sie somit in komplexen Situationen hervorheben. Das Besondere an diesen Filtern ist ihre einfache Integration in bestehende elektrische Systeme ohne umfangreiche Umrüstung, was insgesamt zu einer besseren Netzqualität führt. Diese Systeme sind nicht nur schneller in ihrer Reaktion, sondern auch langlebiger und sparen langfristig Kosten. Es gibt Installationen, bei denen Unternehmen teure Ausfallzeiten und Geräteschäden vermeiden konnten, einfach indem sie aktive Filter installierten, anstatt später mit harmonischen Problemen konfrontiert zu werden.

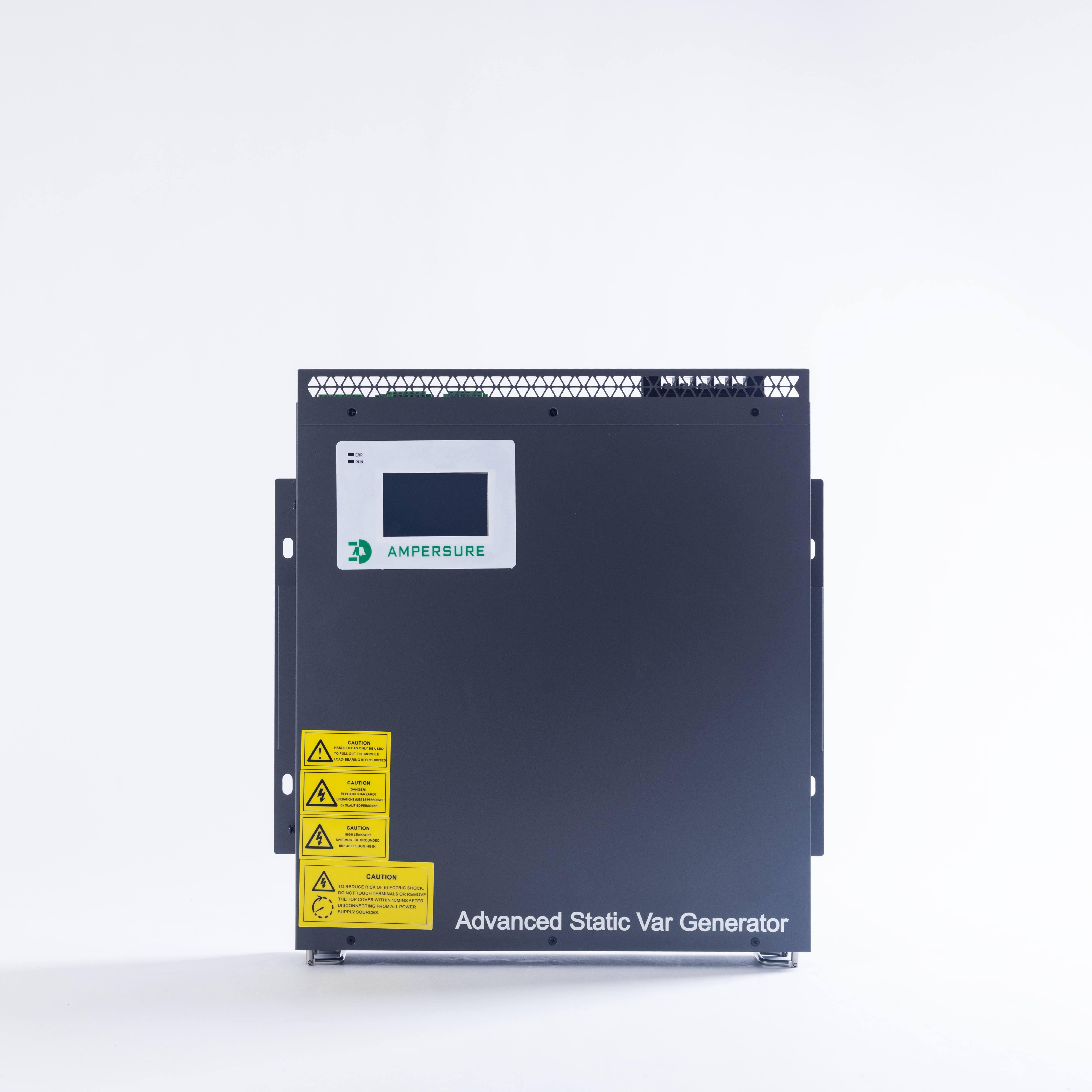

Hybridkonfigurationen, die Vorteile von PFC-Anlagen kombinieren

Hybride Filtersysteme vereinen die besten Eigenschaften passiver und aktiver Filtertechnologien, um Harmonische in elektrischen Systemen effektiv zu bekämpfen. Ihre Besonderheit liegt in der effizienten Arbeitsweise über verschiedene Frequenzen hinweg, wodurch Harmonische reduziert und gleichzeitig der Leistungsfaktor verbessert wird. Viele Produktionsbetriebe und Industrieanlagen haben nach der Installation solcher hybrider Systeme deutliche Verbesserungen festgestellt, etwa einen spürbaren Rückgang der Oberschwingungsverzerrungen sowie bessere Leistungsfaktorwerte. Bei der Planung einer hybriden Lösung müssen Ingenieure zunächst mehrere wichtige Aspekte berücksichtigen. Das System muss mit der bereits bestehenden Infrastruktur kompatibel sein, außerdem ist die richtige Einbindung von Leistungsfaktorkorrekturgeräten entscheidend. Für Anlagen mit komplexen elektrischen Anforderungen, bei denen sowohl Oberschwingungsunterdrückung als auch eine gute Leistungsfaktorkorrektur erforderlich sind, erweisen sich diese hybriden Ansätze oft als die praktischste verfügbare Lösung.

Wichtige technische Spezifikationen für die Filterauswahl

Spannungsbewertung und Stromkapazitätserfordernisse

Die richtigen Spannungs- und Stromwerte für Harmonikfilter zu ermitteln, erfordert eine genaue Betrachtung des tatsächlichen Anwendungsbedarfs sowie ein gründliches Verständnis aller relevanten Systemparameter. Zunächst müssen präzise Berechnungen auf Grundlage der höchstmöglichen Lastbedingungen und des Verhaltens der Systemspannung unter verschiedenen Umständen durchgeführt werden. Diese Werte korrekt auf das Hauptstromsystem abzustimmen, ist nicht nur eine gute Praxis, sondern absolut notwendig, um zukünftige Geräteschäden zu vermeiden. Wenn Filter zu klein bemessen sind oder einfach nicht gut in die bestehende Anlage passen, sind Probleme wie Überhitzung unvermeidlich und der Betrieb wird ineffizient. Praxisbeispiele zeigen genau, was passiert, wenn die Werte unzureichend sind: Fabriken erleben häufigere Ausfälle, Wartungstrupps werden ständig gerufen und die Gesamtkosten steigen stark an. Solche Erfahrungen verdeutlichen, warum es gerade in praktischen Anwendungen so wichtig ist, die Spezifikationen von Anfang an richtig zu wählen.

Abdeckung des Frequenzbereichs für dominante Oberschwingungen

Bei der Auswahl von Filtern sollte die Abdeckung häufig vorkommender Harmonischer im Vordergrund stehen, insbesondere die lästigen Harmonischen 5., 7. und 11. Ordnung, die in industriellen Anlagen überall auftreten. Diese richtig zu berücksichtigen bedeutet, das Problem der Verzerrungsprobleme direkt anzugehen – etwas, das wirklich wichtig ist, denn gestörte Energie kann Geräte beeinträchtigen und diverse Qualitätsprobleme verursachen. Um den richtigen Filter auszuwählen, sollten Sie dessen Leistung über verschiedene Frequenzbereiche hinweg betrachten. Prüfen Sie Parameter wie die Reduktion der Gesamtverzerrung (THD) sowie die Fähigkeit, schwankende Lasten zuverlässig zu bewältigen, ohne auszusetzen. Eine breite Abdeckung des Frequenzspektrums macht sich auch bei der Blindleistungskompensation stark bezahlt, was letztendlich dazu führt, dass die Systeme Tag für Tag störungsfrei und ohne unerwartete Unterbrechungen laufen.

Impedanzanpassung bei Leistungsfaktorkorrekturgeräten

Die Impedanz richtig einzustellen ist wirklich wichtig, um sicherzustellen, dass Harmonikfilter gut mit bereits vorhandenen Einrichtungen zur Blindleistungskorrektur funktionieren. Wenn die Impedanzwerte korrekt aufeinander abgestimmt sind, arbeiten die verschiedenen Komponenten effektiver zusammen, was weniger harmonische Verzerrung und eine verbesserte Gesamtqualität der elektrischen Energie bedeutet. Ingenieure verwenden heutzutage verschiedene Methoden, um die Impedanzeinstellungen zu prüfen und anzupassen. Am häufigsten kommen spezielle Messgeräte, sogenannte Impedanzanalysatoren, oder Computersimulationen zum Einsatz, um die optimale Einstellung zu ermitteln. Als Beispiel seien hier industrielle Anlagen genannt, die häufig vor dem Problem stehen, dass falsch abgeglichene Impedanzen zu unnötigem Energieverlust und verminderter Effizienz führen. Solche Probleme lassen sich in der Regel beheben, indem die Impedanzwerte sorgfältig abgeglichen werden, sodass alle Filter zur Harmonikunterdrückung problemlos in die elektrischen Systemparameter eingebunden werden können, ohne später Störungen oder Konflikte zu verursachen.

Temperaturtoleranz in Betriebsumgebungen

Bei der Auswahl von Harmonic Filters für den industriellen Einsatz sollte die Temperaturtoleranz an oberster Stelle stehen, insbesondere dort, wo es auf den Fabriketagen wirklich heiß wird. Diese Filter müssen in der Lage sein, extreme Hitze zu verkraften, wenn sie über einen langen Zeitraum hinweg haltbar und funktionsfähig sein sollen. Zertifizierungen nach Standards wie IEC 61000 oder IEEE 519 sind ein gutes Indiz dafür, wie gut ein Filter diesen harten Bedingungen standhält. Fachleute aus der Industrie kennen zahlreiche Fälle, in denen Filter ohne angemessene Temperaturzertifizierung schneller versagten, als erwartet, da die Hitze einfach an ihnen nagte. Deshalb prüfen erfahrene Ingenieure stets zuerst die Temperaturspezifikationen, wenn sie Filter für Fabriken, Lagerhallen oder andere Orte auswählen, an denen sich die Temperaturen von Tag zu Tag stark verändern können.

Integration mit Blindleistungskompensationssystemen

Abstimmung von Oberschwingungsfiltern mit PFC-Anlagen

Damit harmonische Filter ordnungsgemäß mit Leistungsfaktorkorrektur-Systemen (PFC) funktionieren, kommt es auf die richtige Zusammenarbeit beider Komponenten an, da sie die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit des gesamten elektrischen Systems deutlich verbessern können. Die entscheidende Herausforderung besteht darin, die harmonischen Filter so einzustellen, dass sie problemlos mit den bereits vorhandenen PFC-Systemen harmonieren. Viele Techniker stoßen hier immer wieder auf Probleme, insbesondere wenn die Konfiguration nicht korrekt vorgenommen wird – beispielsweise falsche Einstellungen oder nicht kompatible Bauteile – was häufig zu Energieverlusten oder sogar Geräteschäden führt. Einige Produktionsbetriebe können als Beispiel dienen. Nach der Installation integrierter Systeme, die das harmonische Filtern mit effektiver Leistungsfaktorkorrektur kombinieren, konnten mehrere Anlagen ihre monatlichen Stromkosten um rund 15–20 % senken. Solche Einsparungen summieren sich im Laufe der Zeit rasch.

Vermeidung von Resonanzproblemen in kombinierten Lösungen

Die Kombination von Harmonikfiltern mit Blindleistungskompensationsanlagen erfordert besondere Aufmerksamkeit bezüglich Resonanzproblemen, wenn diese Systeme über einen längeren Zeitraum ordnungsgemäß funktionieren sollen. Resonanz entsteht grundsätzlich dann, wenn die eigene natürliche Frequenz eines Systems mit äußeren Einflüssen zusammenfällt. Dies kann zahlreiche Probleme verursachen – von verminderter Effizienz bis hin zu tatsächlichen physischen Schäden. Erfahrene Ingenieure kennen dieses Problem bereits von vornherein und integrieren verschiedene Methoden, um mögliche Resonanzprobleme bereits zu Beginn eines Installationsprojekts zu erkennen und entsprechend zu behandeln. Die meisten Fachleute verlassen sich dabei auf Computermodellierungstools und Simulationssoftware, um jene problematischen Frequenzabweichungen aufzuspüren, bevor sie in schlecht geplanten Systemen zu echten Problemen führen. Die Praxis zeigt, dass viele elektrische Anlagen unter erheblichen frequenzbedingten Problemen leiden, genau weil niemand die Resonanzfaktoren in den ursprünglichen Planungsphasen berücksichtigt hat. Daher lohnt es sich, während der Designphase zusätzlich Zeit in die Bewertung dieser Aspekte zu investieren.

Steigerung der Systemeffizienz durch parallele Kompensation

Bei der Parallelausgleichung sprechen wir über Harmonikfilter, die zusammen mit Blindleistungskompensationsgeräten arbeiten, um die Effizienz des gesamten Systems zu steigern. Was diesen Ansatz so effektiv macht, ist, dass er gleichzeitig Probleme mit Oberschwingungen bekämpft und den Leistungsfaktor verbessert, wodurch eine deutlich sauberere elektrische Umgebung entsteht. Industrien, die mit ständig wechselnden Energiebedürfnissen zu tun haben, profitieren besonders von diesen kombinierten Systemen, da Einzellösungen heutzutage einfach nicht mehr ausreichen. Kostentechnisch können Unternehmen ebenfalls spürbare Einsparungen erzielen. Studien zeigen, dass Einrichtungen, die diesen Doppelansatz nutzen, in der Regel höhere Energiekostenersparnisse erzielen als solche, die bei individuellen Lösungen bleiben. Bessere Effizienz bedeutet niedrigere laufende Kosten und gleichzeitig eine konstante Stromqualität über die Zeit, was gerade für Fertigungsbetriebe, bei denen Ausfallzeiten teuer sein können, eine große Rolle spielt.

Kosten-Nutzen-Analyse und ROI-Überlegungen

Bewertung der Anfangsinvestition im Vergleich zu langfristigen Energiesparmaßnahmen

Bei der Betrachtung von Oberschwingungsfiltern ist es wichtig, die anfänglichen Kosten mit den langfristigen Einsparungen bei den Energiekosten auszugleichen. Die Installationskosten sowie die laufenden Wartungskosten unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob es sich um passive Filter, aktive Filter oder hybride Modelle handelt, die beide Ansätze kombinieren. Erfahrene Unternehmen führen hier tatsächlich auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung durch, um zu ermitteln, wie viel sie langfristig einsparen können. Häufig stellen sie fest, dass diese Einsparungen einen Großteil – wenn nicht sogar die gesamten – ursprünglichen Investitionskosten ausgleichen. So berichten beispielsweise viele Hersteller davon, dass sich ihre monatlichen Stromkosten um etwa 15 % reduziert haben, nachdem sie geeignete Oberschwingungsfilter installiert haben. Die Zahlen sprechen jedoch am deutlichsten. Die meisten erfahrenen Ingenieure empfehlen, einfache Diagramme zu erstellen, die den Break-even-Punkt aufzeigen – also den Zeitpunkt, ab dem die monatlichen Einsparungen die ursprünglichen Investitionskosten ausgleichen.

Berechnung der Lebenszykluskosten verschiedener Filtertypen

Die Betrachtung der Gesamtkosten über die Zeit hinweg gibt Unternehmen ein besseres Verständnis dafür, was die verschiedenen Filteroptionen langfristig tatsächlich kosten. Damit sind alle Aspekte gemeint, angefangen beim ursprünglichen Kauf der Filter, der Installation, der Aufrechterhaltung eines störungsfreien Betriebs bis hin zur Entsorgung am Ende der Lebensdauer. Beim direkten Vergleich von passiven, aktiven und hybriden Filtern gewinnen Unternehmen klarere Einblicke darüber, welche Lösung am besten zu ihrer spezifischen Situation passt. Passive Oberschallfilter beispielsweise verursachen in der Anschaffung oft geringere Kosten und benötigen weniger laufende Wartung als aktive Filter, die regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen erfordern. Praxisnahe Fallbeispiele zeigen häufig, wie das Vernachlässigen solcher Lebenszykluskosten später zu unerwarteten Ausgaben führt. Viele Unternehmen haben schmerzhaft lernen müssen, dass die falsche Wahl des Filtertyps zu Betriebsstörungen und unnötigen Kosten führt – ein Aspekt, den sich jede Organisation vor Augen halten sollte, wenn sie Budgetentscheidungen für neue Ausrüstungen trifft.

Berücksichtigung der Wartungsanforderungen für aktive Komponenten

Aktive harmonische Filter benötigen im Vergleich zu passiven Filtern deutlich mehr manuelle Wartung, was die langfristigen Besitzkosten und die Leistungsfähigkeit stark beeinflusst. Jeder, der die finanziellen Aspekte aktiver Komponenten berücksichtigt, sollte dies von Anfang an in die Planung einbeziehen. Betriebe, die mit aktiven Filtern arbeiten, tun gut daran, bereits vor Problemen regelmäßige Wartungspläne aufzustellen. Wir haben bereits zu viele Fälle gesehen, bei denen Vernachlässigung zu kostspieligen Stillständen oder Reparaturen führte. Ein Beispiel ist Anlage X, die die Wartung ignorierte, bis das System während der Hochlaufphase komplett ausfiel. Regelmäßige Wartung sorgt dafür, dass die Filter optimal funktionieren, und vermeidet gleichzeitig den Ärger plötzlicher Ausfälle. Und ganz ehrlich: Regelmäßige Wartung geht nicht nur um Schadensverhütung, sie hilft langfristig auch Geld zu sparen, dank verbesserter Energieeffizienz.

Top-Nachrichten

Top-Nachrichten